我站在边缘多年冻土区植被–冻土–水分耦合研究取得新进展

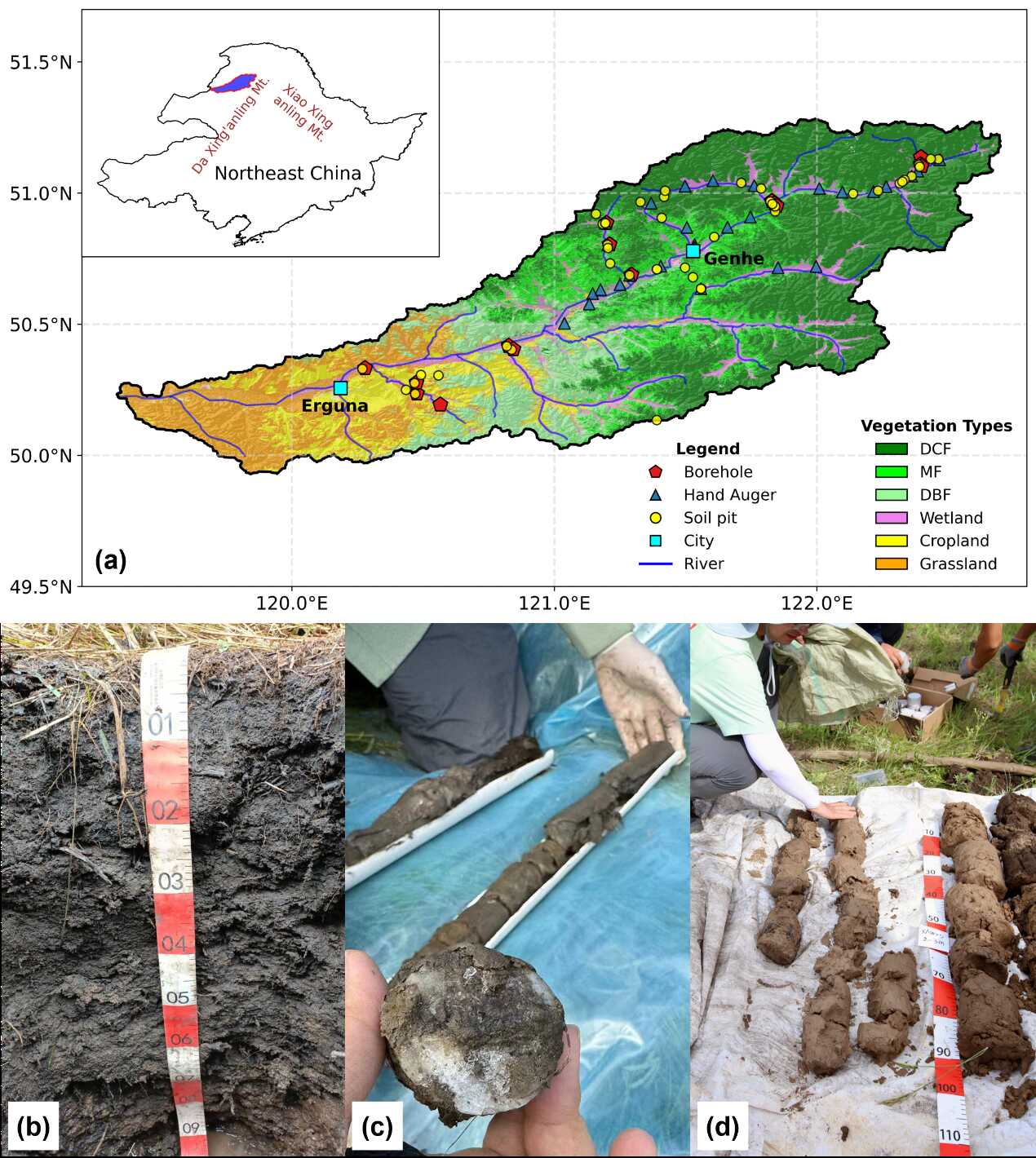

气候变暖背景下,北半球多年冻土正在加速退化,但边缘多年冻土区土壤水分在垂向上如何分层、由谁主导,一直缺乏实地约束,制约了对寒区水文过程和生态响应的认识。位于兴安–贝加尔多年冻土南缘的东北根河流域,植被类型与多年冻土分布格局高度交错,是典型的边缘多年冻土区景观组合,为识别这种“边缘带”中的水分–冻土耦合机制提供了难得窗口,因此被本研究选作典型研究区。

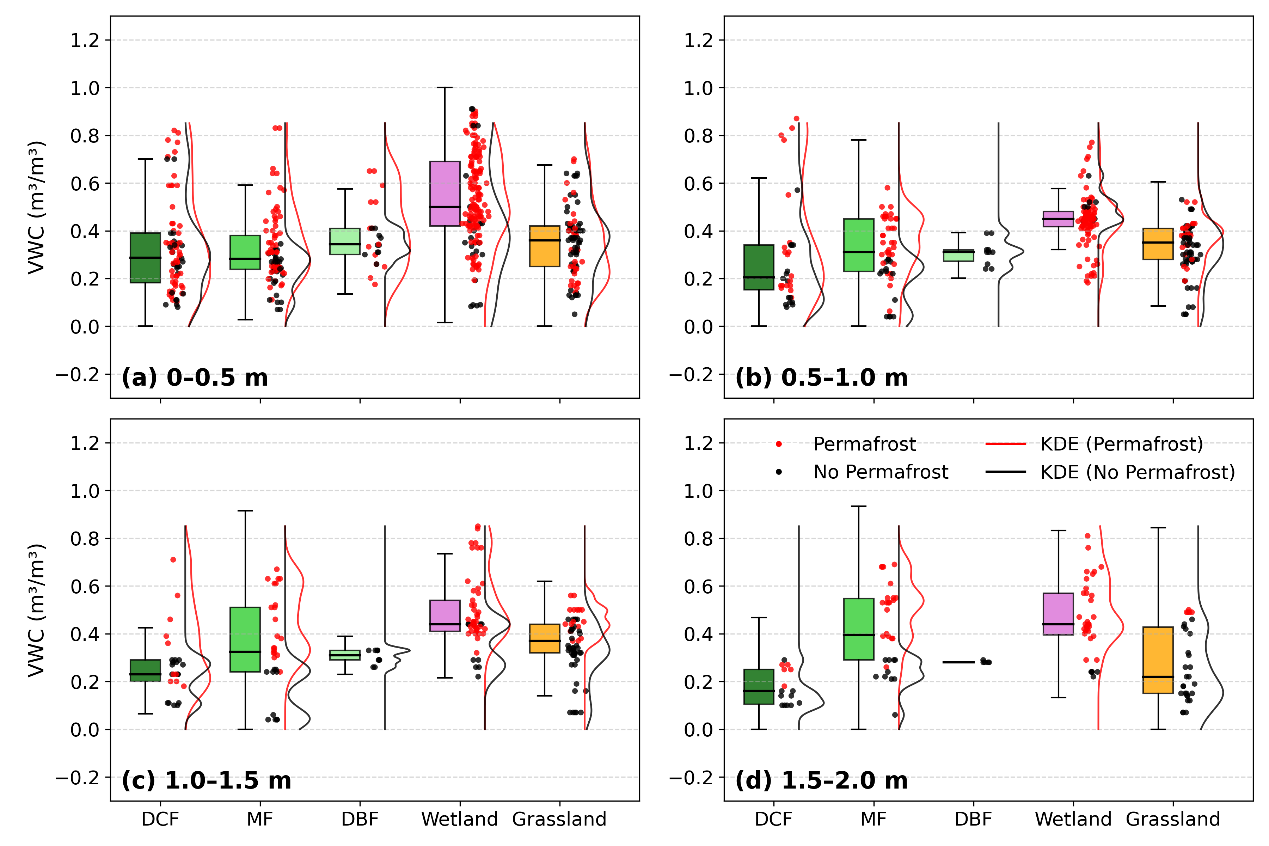

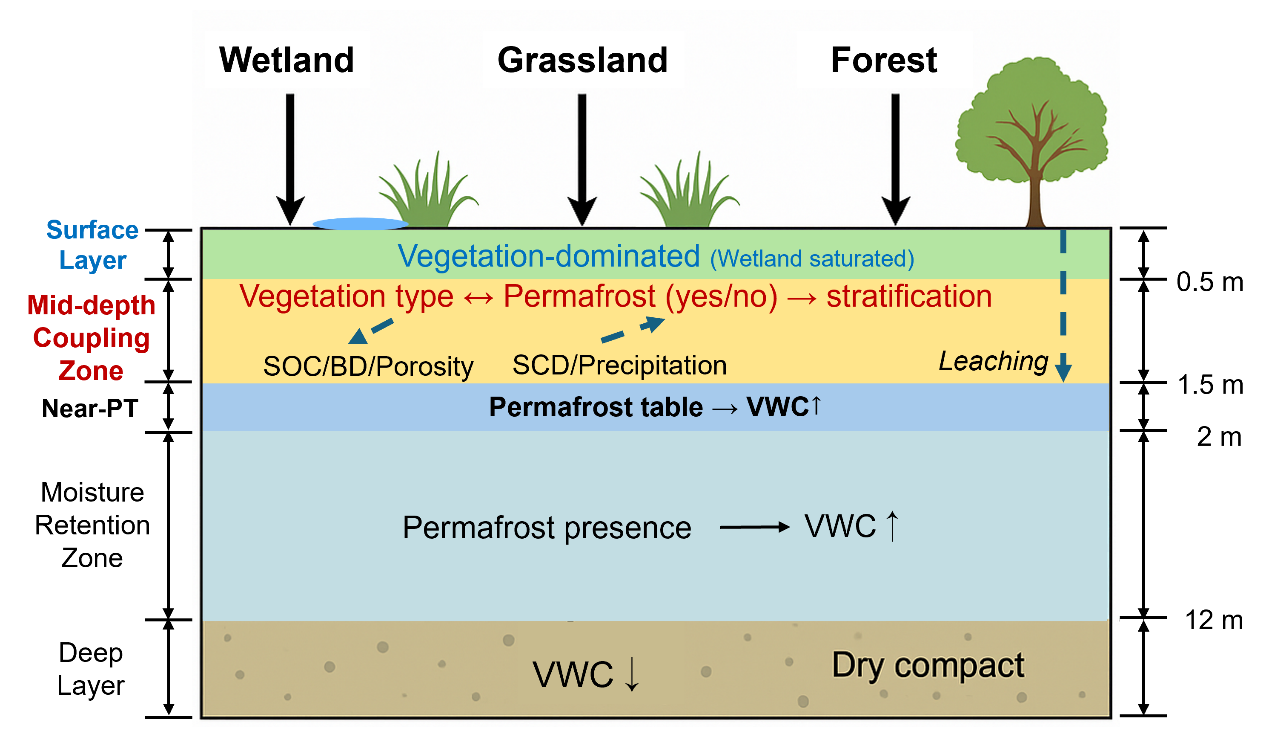

我站科研人员在我国东北大兴安岭根河流域布设了75个浅层剖面(0–3 m)和15个钻孔(最深达20 m),系统获取森林、草地和湿地不同下垫面的土壤体积含水量数据。研究发现,该区土壤水分呈现显著的垂向分层:0–0.5 m 主要受植被控制,湿地近地表长期保持高含水状态;活动层中部形成“植被–冻土耦合带”,植被根系与下伏冻土共同调节蓄水;在多年冻土上限附近(约1.5–2.0 m),含水量在多年冻土存在区明显抬升,反映出水分在冻土上方累积的“蓄水带”特征。总体上,多年冻土在各深度均增强了水分保留能力,而非冻土下的森林和草地剖面更易出现中层干化。

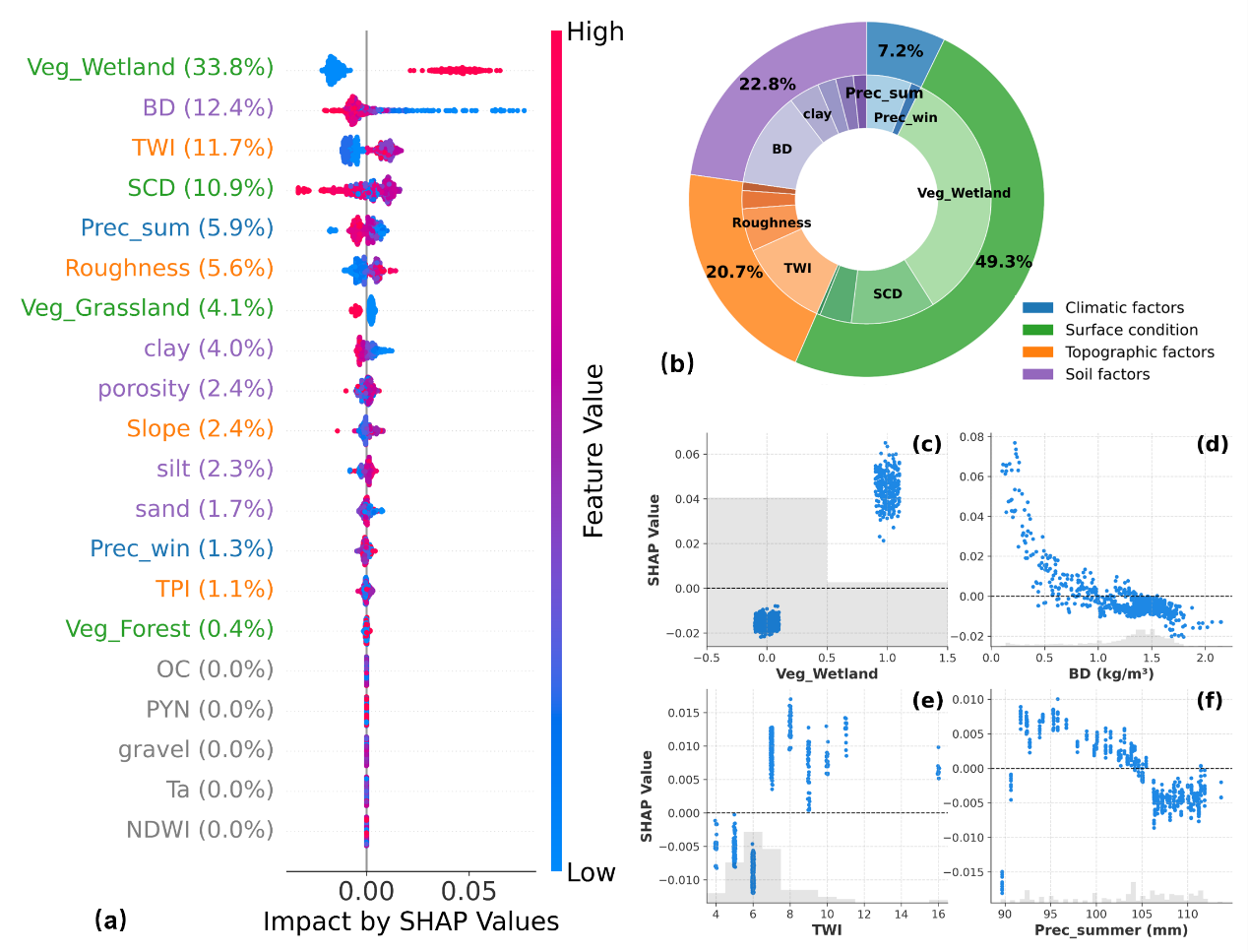

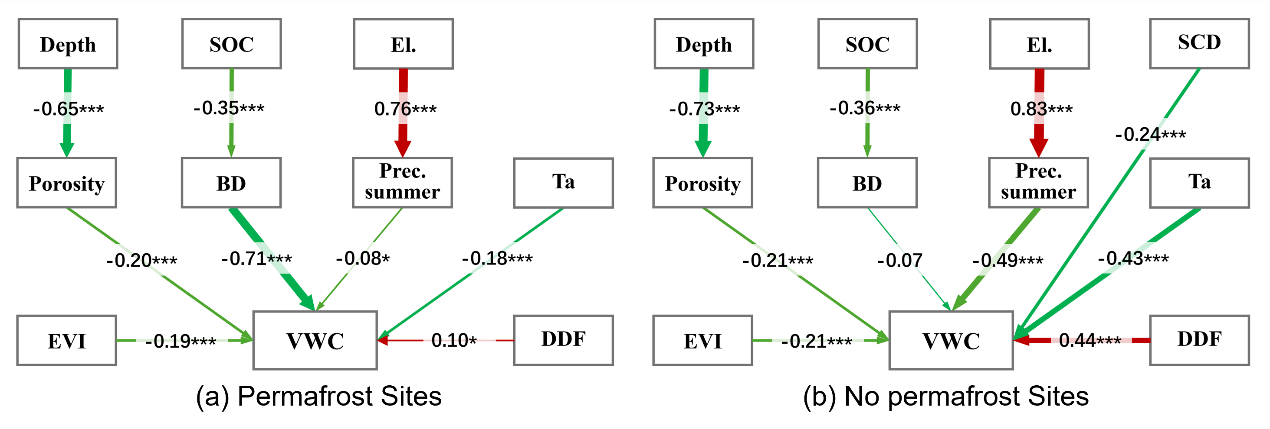

在机理分析方面,研究团队结合机器学习和结构方程模型表明:湿地覆盖、土壤有机碳等地表与土壤属性决定了浅层水分分布,土壤容重和多年冻土分布控制了深层蓄水,气候因子则主要通过改变保温和冻融过程间接影响水分结构。基于此,论文提出“垂向分层控制体系”的概念框架,突出植被与多年冻土在边缘多年冻土区共同塑造土壤水分垂向格局,对完善多年冻土水文过程认识和改进寒区陆面与水文模型具有重要参考价值。

该研究成果以 “Vegetation and permafrost interactions shape soil moisture stratiffcation in marginal permafrost zones” 为题,发表在土壤学与地表过程领域国际期刊 Geoderma 上。我站肖瑶助理研究员为论文第一作者,胡国杰研究员为通讯作者。本研究得到科技部基础资源调查专项,国家自然科学基金、中国科学院青年创新促进会及冰冻圈科学与冻土工程国家重点实验室自主部署项目联合资助。

文章链接:https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2025.117596

根河流域土壤含水量样点分布及野外采样方法示意图

不同植被类型和冻土条件下土壤体积含水量深度剖面对比

机器学习与结构方程模型揭示的土壤水分主控因子及作用路径

植被–冻土–水分垂向耦合机制的概念框架图

图稿:肖瑶,胡国杰;审核:吴通华

附件下载: